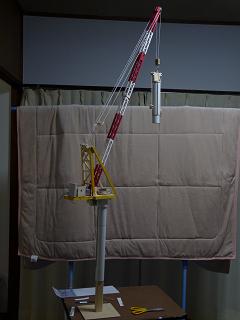

エゾマツ本体に仮止めして、うごかしてみたら、近くじゃ動かないちょっと離れて背を向けるとうごく、パソコンにつないで調べてみたら9600bpsでも、ちゃんと電波入ったときは受信機からデータ出てるようなのだけど、受信機の資料が4800bpsだったので4800bpsに変えてやってみても、同じ。ツンデレに作った覚えはないけど、アースの仕方が悪いのとアンテナが悪いのと配線が悪いのかツンデレにできてしまいました。で、受信機の2本のGND端子の間を銅板でつないで見たり、アンテナ短くしてみたらそこそこ入るようになったのだけど、クレーンの向きによって入らないときがある。制御盤から微弱モジュールまでの15cm位のひょろ長い配線が、隠れアンテナになってて本当のアンテナの邪魔しているのかもしれません。ちゃんとした測定環境用意して定量的に検討すれば、研究になりそうです?

写真は、中央付近の灰色い箱が制御盤、本体前端付近の黒いぽっちがついた小さな板が、受信機です。

7月 24th, 2011

7月 22nd, 2011

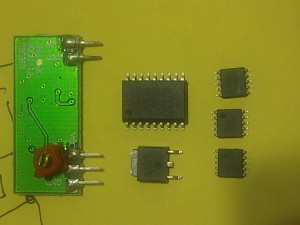

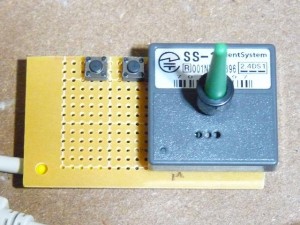

送信機は、こんな感じです。巻上起伏旋回の3チャンネルなので8ピンのマイコン1個ですみました。最初巻上だけ2段の予定でしたが、けち臭いので全部2段のスイッチにしてしまいました。

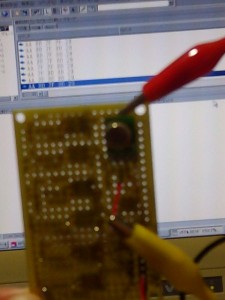

微弱電波モジュールの信号入力から線を引き出して、パソコンに接続して動作確認しました。

プログラムの書き込みは、送信機の基板に用意した書き込み信号接続用のコネクターに、書き込み機のソケットから引き出した信号線をつないでやります。

ICは、一個だけ。アナログ入力つきの8ピンのマイコンPIC12F675ですべてやっています。

ピン数省略のためスイッチをデジタル入力に接続(ON-OFF)にせず、抵抗の切り替えで電圧を選択するようにしたので、ハード的にもソフト的にもすべて可変速にもできる仕様です。回路としては可変抵抗式のジョイスティックつなぐのが、一番簡単だったりします。

送信データは、識別符号1バイト(16進AA)のあとに操作量が1バイトずつ3つ、そしてデータ確認用の符号1バイトの5バイトになってます。データの確認用の符号は、単純に識別符号と操作量3つを足し算した結果の下1バイトになっています。制御盤のほうでほうでは受け取ったデータを検算して、間違っていれば捨ててしまい、間違いがなければ採用するわけです。送信受信両方ともタイミングに余裕があるのでもう少し複雑な方法で確認する事もできそうです。

転送速度は、一番上限が低い部分の速度以下なら、適当に決めてもいいのですが、パソコンのシリアルポートが対応している速度にすると動作確認しやすいので、一秒当たり9600ビットとか4800ビットにします。

パソコン側の動作確認のプログラムは、データを簡単に作成して送信できる、「シリアルコマンドエクスプローラ2」というフリーソフトを使用しました。

7月 19th, 2011

エゾマツ1号の制御盤、だいたいできてきました。マッチ箱くらいの大きさのケースに、部品を入れて空中配線しています。無線モジュールも一緒に収めたかったのですが、モジュールの突起が大きくてきれいに収まらなかったので、外につけます。

ケースは、ふたのつめを少し削って、片側にテープでちょうつがい作ってドアにして、中身は大体制御盤っぽく見えるように配線とか部品とかおいてみたんですが、どうでしょう。。。?色つきのエナメル線で組むと、もう少し配線がコンパクトになって、スケール感(?)増したかもしれません。

ICは、ワンチップマイコンPIC16F648Aを中心に、モータードライバーはLB1948を3つ、それと電源ICの2905、の5つだけです。648の通信機能使って、命令受け取って、それを基にモーター回します。パソコンのシリアルポートで使える通信速度にあわせておくと、動作確認簡単にできます。

モーターの速度は、今の仕様では3つともほぼ無断階といえる程度(127段)で制御できます。制御は、一定の周期の中で、通電する時間の長さを変更することで、モーターにやる電力を制御するPWM(パルス幅変調)つかうのが普通です。でも今回はいい感じの動作音が出せそうな方法として、PWMの代わりに一定の長さのパルスを発生させる頻度を変更することで電力を制御する、PFM(パルス頻度変調)にしてみました。ソフトでやってるので時々パルスの間隔はずれますが、問題にはならないでしょう。この方法、出力上げると周波数もあがってしまうのでモーターのインダクタンスが問題になってきそうだけど、そこはモーターにやる電源の電圧を高めにして、十分に電流を流すことで解決することにします。

で、動かしてみたら、遅いほうはともかく速いほうはギヤボックスの騒音が大きくてあんまり意味ないようなのが残念。

送信側は、ボタン読み取ってだいたい一定間隔でデータを垂れ流す感じになります。

7月 11th, 2011

引越し前までメインに使っていたタブレットPCもどきが、改装しつつ9年使ってくたびれ果ててしまったので、市内のアプライドに行って新しいの適当に見繕ってきました。パーツセットで売られているもの、店に組み立て頼んでおいたのが、納品されました。

一緒についてきた中途半端に大きい箱に、インストール用ディスクやらオプションの専用リカバリーディスクと一緒にパーツの元箱やら内袋まで送られてきました。元箱は、保証の問題と、ごみ(?)処分は購入者側でするってことでしょうか。内袋はまだ新しい帯電防止袋だから、カマキリやエゾマツやほかの作りかけの一時保管に再利用できそうです。

箱入りのCPUって相当前にMicroPGA2タイプのMobile Celeronを買ったとき以来ですが、梱包よくなったのか、心理的問題?を解決して小さな箱でよくなったのか、箱は小さくなってるようで。

で、広い台がないので、装置一式たたみの上に広げて、確認とデータ移ししておきました。ゲームやらない限りメモリー増設程度で5年くらい大丈夫だと思います。 ワープロ表計算ごくたまに動画の編集だけなら、職場のCeleron搭載機でも5年は十分もちそうですが。

今まで使っていた、タブレットPCもどきは、タッチパネルのコントローラーがUSB対応で、ドライバーもWindows Vista用のがあるようなので、何かしら入力装置に使えそうです。引っ越してから新しいの買うまでつなぎに使っていた一体型は、電気いじりの道具として使います。

6月 27th, 2011

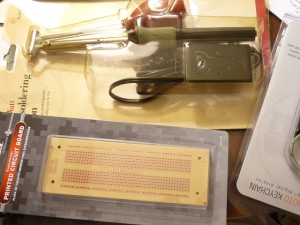

出張中、ラハイナって町に出たときにRadioShack見つけたので、適当に買いものしてきました。ICなども、ブリスターパックで売られていました。福岡の嘉穂無線も、ほとんどの部品が個包装で陳列されてるので似たような感じです。相当長いこと陳列されていたのか、吸い取り器のブリスターはすっかり焼けてぼろぼろでしたが、ポンプのゴム玉はまだしっかりしていました。値段は$14、日本円で1200円ほどでした。

吸い取り器の台紙に45Wと書いてあるけど、日本で使うと電圧の違いで30W程度になってしまいます。鉛フリーハンダはしんどいかも…ばらしてヒーターの長さを2/3にするか、吸い取り器はいじらずステップアップトランスをはさめば、定格どおりになります。

6月 12th, 2011

無線モジュール(再掲)

ちょっと前の話ですが、無線モジュールSS-1の通信テストを、付属のソフトでしておきました。カマキリ側は、上の写真のような感じになります。空きスペースの半分くらいをほかの回路が埋める予定です。このモジュール自体がワンチップマイコンなので、通信のみでなく、制御に使うこともできます。

カマキリの場合は、荷重計とブーム角度にアナログ入力一本ずつ、足回りの制御とブーム先カメラ用にシリアル通信最低一つ、ウインチモーターと旋回用モーターの制御にPWM出力数本、ブーム長さの検出にアナログかデジタル入力一つ、起伏や巻上げの制限装置のスイッチは、別回路といった感じです。カウンターウェイトの検出もさせてみたら、もっと面白そうです。

すべてのモーターやセンサーにマイコン仕込んで、全部通信で済ますのが今風?

あえてこれでやってますが、これからしてみる人は、Arduinoを使うのが、ハードもソフトもそろってて楽かも。

このモジュールの欠点?「技適」しか認証ないので、国外に持ち出すと遊べません…

6月 12th, 2011

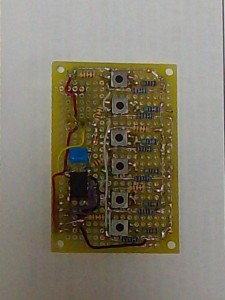

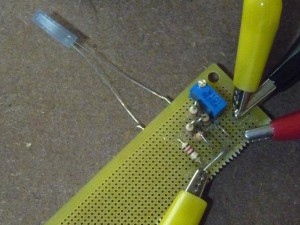

オオカマキリ1号の荷重計につかう、ひずみゲージ用のアンプ作ってみました。レイアウト考えずに1.27ピッチの穴あき基板に組んで、古い鉛フリーハンダと太いこて先で悪戦苦闘したもんで、気づいたら2時間ほどかかってしまいました。ありあわせの部品で作ったので、写真右上のほうの青いトリマーの作動範囲が広すぎて、つまみの動きに敏感だったりします。形もちょっと大きくなってしまいましたが、本番はチップ抵抗使って、青いトリマーくらいの大きさにまとめます。アンプICは、だいぶ前に買っておいた、INA122UAを使ってみました。フラットパッケージなので裏側にくっついてます。それと、写真左上の薄青いのがひずみゲージです。120Ωのひずみゲージ使ったので、抵抗をブリッジの前に直列に入れてひずみゲージに流れる電流を10mAに制限してますが、抵抗の代わりに定電流回路か定電圧回路にすれば、少しいいものになると思います。

今回の回路ではゲージつまんで引っ張ると、引っ張り具合によってそれなりに出力電圧が下がります。

6月 5th, 2011

通勤ルートに2軒パーツ屋さんあるのだけど、どっちも微妙だし、いちいち買いに行くのも面倒なので、アナログでも楽しく遊べるように、抵抗の詰め合わせセットなど秋月電子通商さんの通販で買っておきました。

で、「超磁歪材料」を使った、スピーカー製作用のアクチュエーターが気になって、買っていきなりばらしてしまいました。写真左上の灰色っぽい短い棒が磁界の強さによって伸縮する、超磁歪材料で、写真右上と左端中ほどの銀色の粒は音声信号に従ってアクチュエーターを前後両方向に変位させるため、予め磁界(変位)を与える、バイアス用の希土類磁石みたいです。

写真中央のコイル(インピーダンス4Ω)の貫通穴の一端にねじで栓をして、棒の先端がわずかに反対側から出るように調節して、単3電池4本繋いでコイルを駆動してみたら、指先ではっきりわかるくらい動きました。

この手のアクチュエーターは、押すほうで使うんですが、説明書では、押さえつける力(与圧?)は1-2kgfくらいが適正みたいです。変位小さいですが結構力ありそうなので、何かしら使えそうです。

スピーカーに使うのでなければ、周波数低くていい場合があるので、細い線をたくさん巻いたコイルにしてもよさそうです。

6月 3rd, 2011

PICライタ

なぜか職場に持って行った荷物に混ざったままになっていた、PIC書込機を家に持ち帰りました。

紙エポキシ?基板だったころの秋月のやつですが、最新のver.4用チップに乗せ変えてるので、新しい品種も一応OKです。16F819の書込みのために、サポートページに載っていた抵抗追加の改造はしてますが、それ以外無改造で普通に使えます。

書き込み機の古さに比べて、経験はないですが…

LTL1160の続きは、サーフェーサー切らしたので、また今度。一気に黄色塗っていこうかと思ってます。